CUTE-I Telemetry

Analysis

2009/06/30 Updated

CUTE-I座標系の定義

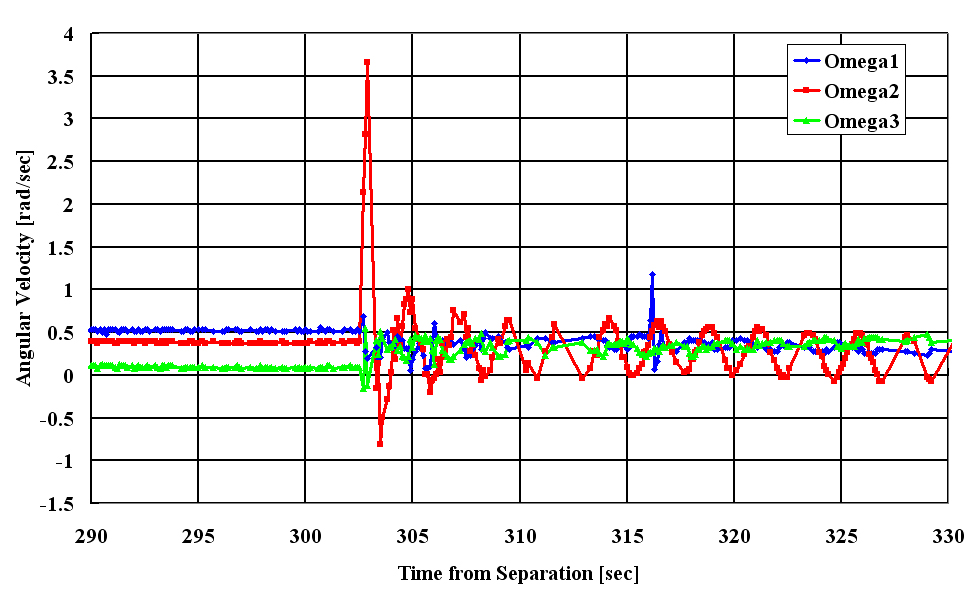

展開動作時付近のジャイロデータ解析結果

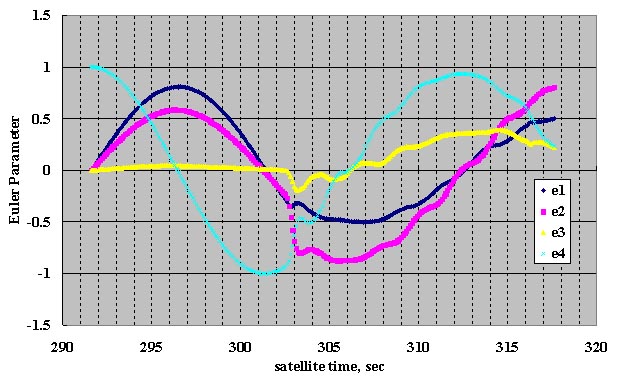

展開動作時付近のオイラーパラメータの変化

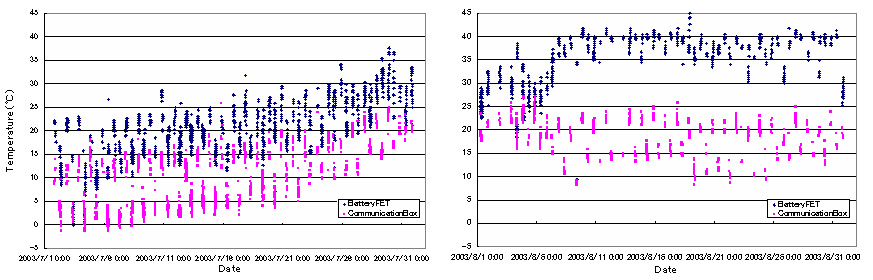

1kg級超小型衛星の軌道上環境データを数ヶ月に渡って長期に観測している.以下に示すグラフは打ち上げ後,継続的に取得しているCUTE-Iの温度データ履歴である.グラフを見ると,衛星内温度は20-30度に保たれており,良好な温度環境にあることがわかる.また,7月中は徐々に上昇し,7月の終わりごろから8月にかけて,ほぼ一定値を保っている.これは,打ち上げ日から7月23日までは,地球の影内を通過することがあったが,その翌日から全日照の状態に入ったことと一致している.

打ち上げ後からのCUTE-I内部温度履歴(7/1-8/31)

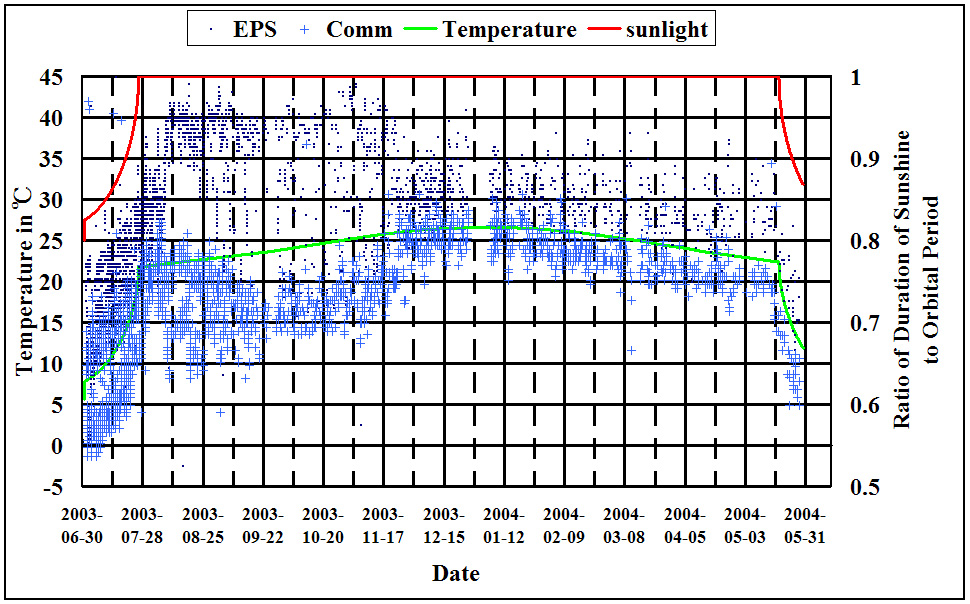

以下に示すグラフは打ち上げ直後の2003年7月から2004年5月までのCWテレメトリから得た温度データ履歴である.グラフを見ると,2003年8月以降,2004年5月までは温度の変化はさほどないが,2004年5月中旬を境に温度が下がり始めている.これは,CUTE-Iの軌道が,2003年8月以降全日照状態が続いていたが,2004年5月16日にてこの全日照状態は終了し,再び地球の影内を通過するようになっていることと一致している.また,グラフ中の緑の線は,太陽とCUTE-Iとの距離を考慮した上での温度変化の予測であるが,実際のテレメトリの値を見ても,この傾向とほぼ一致していることがわかる.

長期的なCUTE-I内部温度変化(2003.7-2004.5)

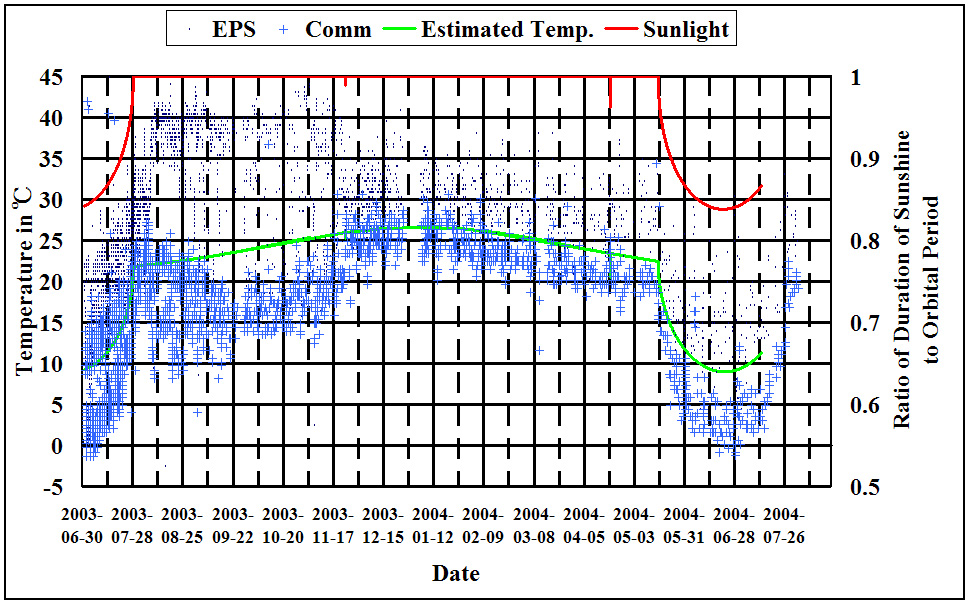

2004年5月16日からCUTE-Iは一周回る際に地球の影内を通過するようになり,温度が下がる傾向にあったが,6月末に食の時間が最長になったのを境に温度はまた上昇し始め,7月28日に再度全日照状態に入った.以下のグラフは,2003年7月から2004年7月の約一年にわたる温度変化である.上図と同様,太陽とCUTE-Iとの距離を考慮した上での温度変化の予測と実際のテレメトリの値の傾向とほぼ一致している.

長期的なCUTE-I内部温度変化(2003.7-2004.7)

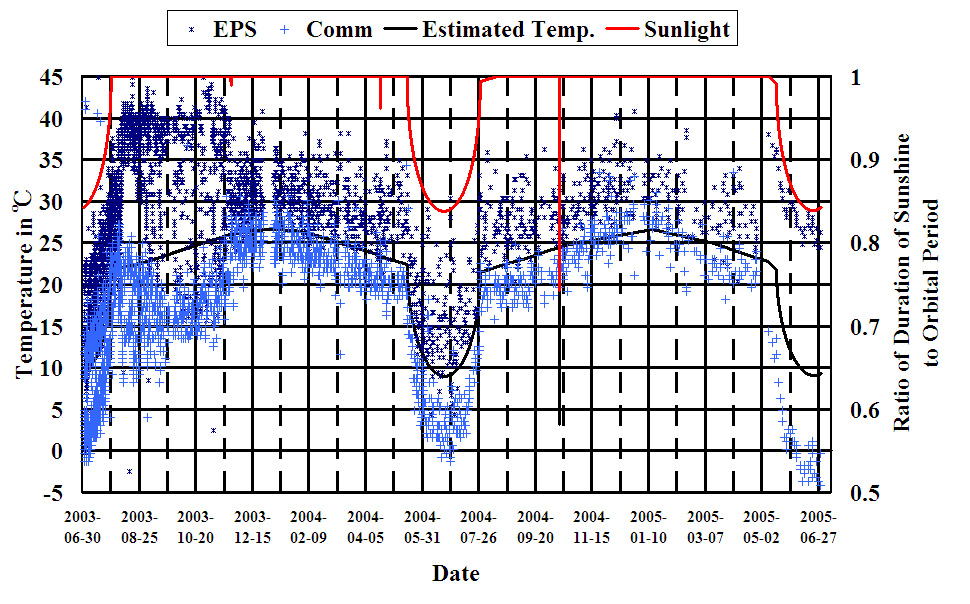

以下に示すグラフは,打ち上げ直後(2003/7)から2年を迎えた2005年6月までのCWテレメトリから得られたCUTE-I内部機器(通信機,電源基板)の温度変化である.これを見ると,2年目(2004/7-2005/7)も1年目(2003/7-2004/7)と同様の軌道変化をみせることから,これに伴って温度変化も同様の傾向を示していることがわかる.ただし,打ち上げから2年が経過しており,設計寿命をすでに超えており,計測系機器の劣化も考慮する必要はある.

2年にわたるCUTE-I内部温度変化(2003.7-2005.7)

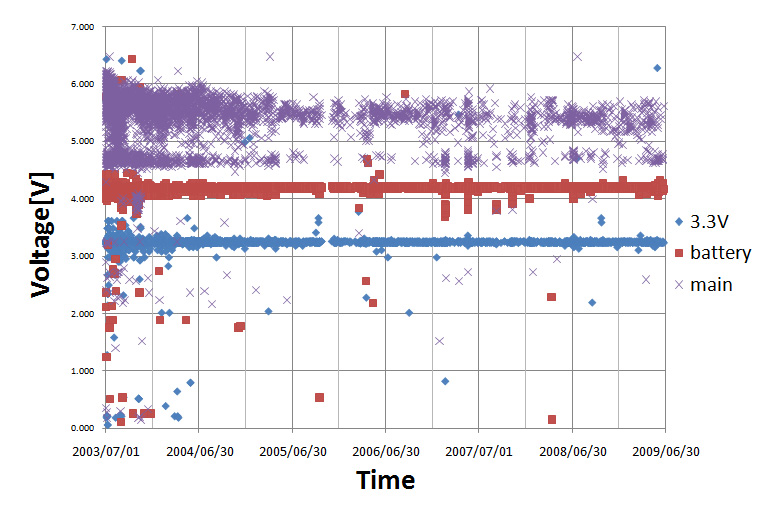

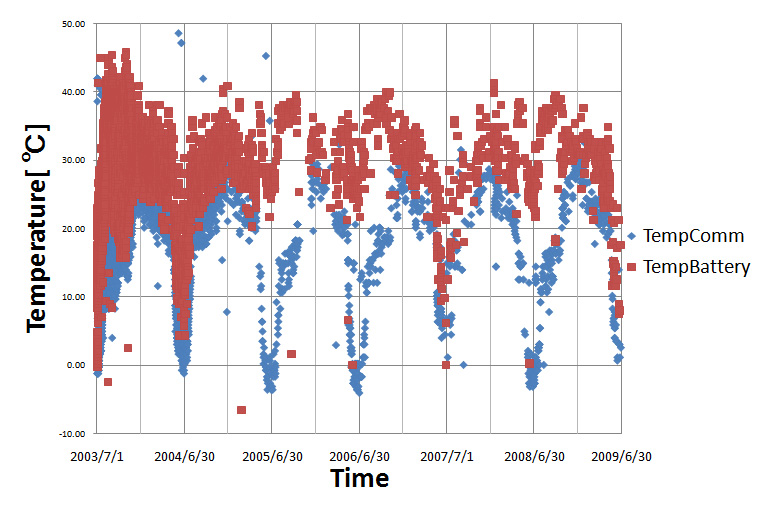

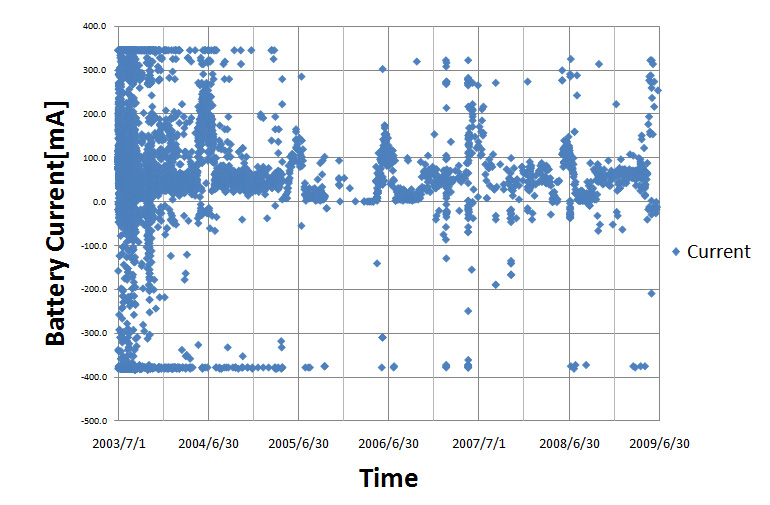

6年間分のCWテレメトリ(電圧・温度・発生電流データ)を以下に示す.

電圧は安定しており,バッテリーの劣化傾向は見られない.また,内部温度は地球の公転に合わせて年変化していることが確認できる.太陽電池も安定して電流を発生している.

CUTE-Iバス電圧(2003.7-2009.6)

CUTE-I内部温度(2003.7-2009.6)

CUTE-I発生電流(2003.7-2009.6)

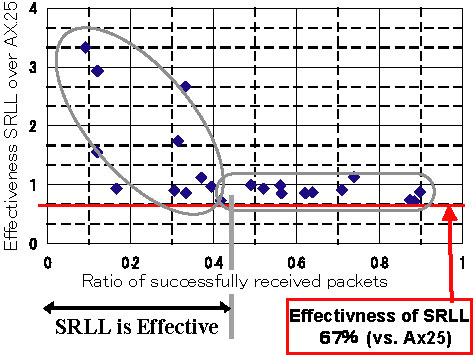

SRLLプロトコルのデータ受信率

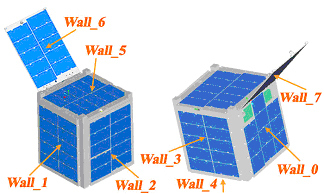

CUTE-I壁面番号の定義

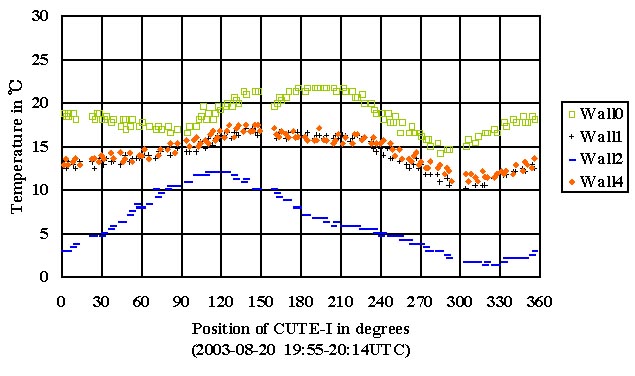

2003/08/20 19:55(UTC)頃の軌道一周の温度変化