超小型衛星ミッションには,大型衛星と比べて低コスト,短期間で打ち上げられる利点があります.そのため,センサーの宇宙動作実証などの先端技術実証として用いられることがほとんどでした.実際,TSUBAME衛星の前身とも言えるCute 1.7 + APD IIでは,理学センサーとしてアバランシェフォトダイオード(APD)を搭載し,放射線検出器としての動作実証を世界で初めて行いました.しかし今回,TSUBAME衛星では,超小型衛星の利点を活かした本格的な科学ミッションを提案し,「超小型衛星にしか出来ない科学観測」の達成を目指します.

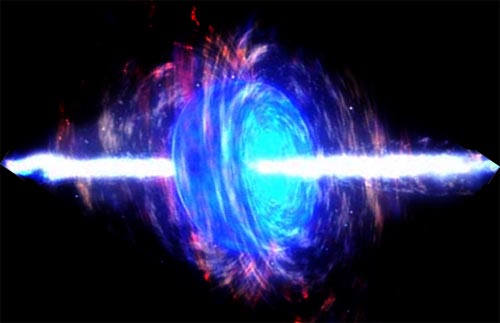

TSUBAMEがターゲットとする天体は,宇宙最大の爆発現象である「ガンマ線バースト」(Gamma-Ray Burst:GRB 図1)です.これは,突発的に宇宙のどこかで発生する大爆発で,大質量星の衝突や超新星爆発などが原因であると考えられていますが,それらが爆風の形成や高エネルギー光子の放出にどのように関連しているかは,未だに解明されていません.そこで,TSUBAME衛星では,GRB初期放射からのガンマ線の偏光(電場の偏り)を観測を行います.ガンマ線偏光からは,その光子が生成された領域の磁場情報を推測することができるため,今まで見ることが出来なかったGRB発生領域の情報を得ることができます.

図1. ガンマ線バーストの想像図

GRBは,発生時間,位置が予測できない上に,急速に減光してしまいます.そのため,初期放射を観測するためには,発生を素早く検知し,検出器をGRB方向に向ける必要があります.そこで,超小型衛星が活躍します. TSUBAMEには,GRBの検知,発生位置検出を行う広視野バーストモニター(Wide-field Burst Monitor: WBM)と,偏光観測を行う硬X線コンプトン偏光計(Hard X-ray Compton Polarimeter: HXCP)を搭載します.GRBが発生すると,WBMによって発生位置を検出し,超小型である利点を活かした高速姿勢変更によって,素早く偏光計をGRB発生方向に向けて,観測を開始します.このように,GRBの偏光観測は,高速姿勢変更が可能なTSUBAMEだからこそ可能になる科学ミッションです.

以下では,TSUBAMEに搭載する,広視野バーストモニター(Wide-field Burst Monitor: WBM)と,偏光観測を行う硬X線コンプトン偏光計(Hard X-ray Compton Polarimeter: HXCP)について紹介します.

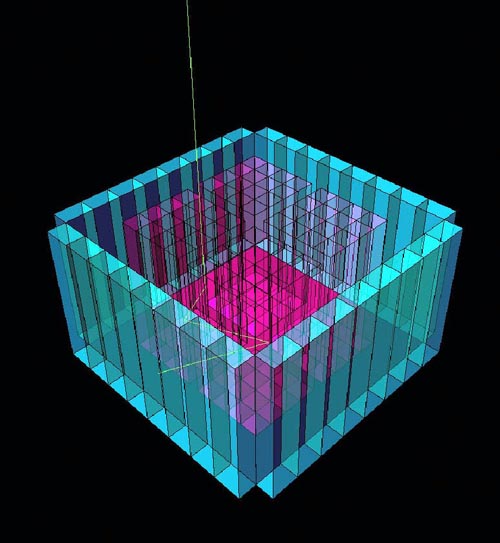

WBMはいつどの方向で起こるかがわからないGRBの発生を検出し,その位置決定を行います.TSUBAMEの偏光計面や側面の5面それぞれに12 cm × 3 cmのCsI (Tl)シンチレータを配置し(図2),X線のカウントレートを常時モニターします.そして,GRBの発生に伴うカウントレートの急激な増加によってGRBを検出します.さらに,検出時の各面のカウントレートの比から,重心法でGRBが発生した方向を決定します.小型衛星という制約上,大型で高感度の検出器を搭載することはできませんが,偏光X線の検出が期待できるような明るいGRBならば,年間に5回程度検出することが期待されます.

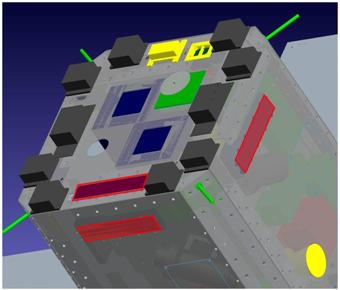

偏光X線は物質中の電子によって散乱され,その進行方向を変えます(コンプトン散乱).この際,X線は偏光方向に垂直な方向に散乱されやすい性質を持っています.散乱型偏光計は偏光X線のこの性質を利用した検出器で,X線の散乱方向を調べることによって偏光を検出します.HXCPは偏光X線を散乱させると共にその散乱位置を知るためのプラスチックシンチレータ,および散乱されたX線を検出して散乱方向を知るためのCsI(Tl)シンチレータの2つの要素から構成されて います(図3).宇宙用に改良されたマルチアノード光電子増倍管(TSUBAMEで宇宙動作の初実証),Cute1.7+APD IIによって初めて宇宙動作実証が行われたアバランシェフォトダイオード(APD)を,それぞれのシンチレータの信号読み出しに採用したことで,専用のLSIチップによる回路の最適化・小型化と合わせて検出器全体の小型化を実現しました.

図2. 広視野バーストモニター(WBM)