熱構造系では,

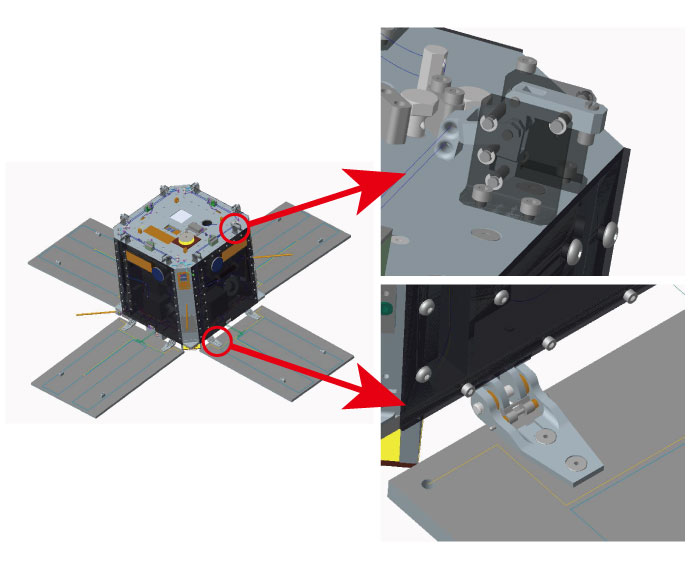

TSUBAMEは太陽パネル収納時でサイズ450*450*560mm,質量は約48.6kgとなっています.下図に示すような直方体の筺体で,太陽パネル4枚が展開する構造になっています.内部には中心に理学観測器である偏光計と地球観測用のカメラなどを設置し,このまわりに4枚のパネル(バルクヘッド)を井桁状に組み,このパネルにCMGなどのコンポーネントを固定しています.TSUBAMEは合計でおよそ40ものコンポーネントを搭載しています.

図1 TSUBAMEの構造

構造設計では,TSUBAMEが打上げられるドニエプルロケットの振動に耐えられるような設計をしなければいけません.TSUBAMEでは内部に組まれた4枚のバルクヘッドが荷重を支える仕組みになっています.シミュレーションで構造解析や振動解析をしたり,実際に振動試験機にTSUBAMEを載せて振動させたりすることによって,振動に耐えられるかを確かめました.

TSUBAMEではCMGなど高発熱機器が数多く搭載されています.理学観測機器などは常に低温にする必要があるため,高発熱機器を使っても衛星の内部に熱がこもらないように宇宙空間に熱が逃げるような設計をする必要があります.しかし,一方でTSUBAMEは多くの電力も必要とするので,なるべく多くの太陽電池セルを取り付けなければなりません.太陽電池セルを衛星筐体に貼り付けると熱が逃げにくくなってしまうので,TSUBAMEではセルを筐体には貼り付けず,放熱面を大きく確保しています.冷やされすぎてしまう機器に対しては,ヒータを搭載しました.熱設計も構造設計と同様にパソコン上でのシミュレーションと実験を行って,確かに大丈夫であることを確かめました.

図2(a) 熱解析(軌道上)

図2(b) TSUBAMEの熱計装

TSUBAMEはたくさんの電力を必要とするため,打上げ後,大きな4枚の太陽電池パドルを展開しています.ロケットに載っているときはスペースに限りがあるので,パドルが開かないようにきちんと押さえていなければいけません.これには図のようなリンク機構を用いてパドルを押さえています.こちらも振動試験を通して確かに動作することを確かめました.パドル把持機構を固定しているテグスを溶断して開放すれば、下部のヒンジの働きによりパドルは自動的に安定な状態に展開されます.

図3 パドル展開機構